Les comptes rendus d’événements font ressortir les éléments importants des événements organisés par VRM ainsi que d’autres événements auxquels participent les chercheurs membres du réseau.

Compte rendu - Conférence de Manuhuia Barcham, commentée par Morgan Mouton et Nipesh Palat Narayanan

16 mai 2025

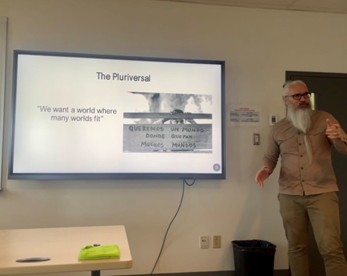

Comment réagiriez-vous à la présence d’un cheveu dans votre plat? Ressentiriez-vous du dégoût? Certainement, le cheveu contamine votre nourriture. Pourtant, pour le conférencier Manuhuia Barcham, c’est plutôt l’inverse. Dans la culture māorie, la chevelure est la partie la plus sacrée du corps, elle représente la connexion aux ancêtres.

Cet exemple a permis au conférencier d’introduire le concept de plurivers, qui remet en cause la prétendue universalité de la modernité occidentale, héritière du colonialisme, en proposant une coexistence de multiples modernités.

Compte rendu - Conférence de Fabien Jobard, commentée par Leslie Touré Kapo

5 mars 2025

À la suite de la mort de Zyed Benna (17 ans) et Bouna Traoré (15 ans) en 2005 à Clichy-sous-Bois, puis de Nahel Marzouk (17 ans) en 2023 à Nanterre, la France a connu d’importantes vagues de révoltes urbaines. Ces événements tragiques, impliquant des jeunes des banlieues lors de confrontations avec la police, ont déclenché des soulèvements massifs, qui se sont étendus à l’échelle nationale. Que peut nous apprendre l’histoire sur l’origine de ces soulèvements? Quelles similitudes et différences y a-t-il entre ceux de 2005 et 2023? Comment comprendre leur dimension politique et symbolique? Chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Fabien Jobard analyse ces révoltes à travers des données statistiques, des entretiens et des observations participantes, offrant une perspective historique et comparative des révoltes et des réponses répressives de l’État de 2005 et 2023. Ces recherches s’inscrivent dans une demande faite par les ministres français de l’Intérieur et de la Défense.

Compte rendu - Conférence de Thierry Ramadier

28 janvier 2025

La cartographie cognitive est à la fois un outil créé pour comprendre la façon dont les individus se représentent l’espace et un processus cognitif par lequel les individus passent pour se représenter l’espace. La psychologie et en particulier la psychologie sociale et environnementale se sont très tôt intéressées aux rôles joués par les représentations pour comprendre les comportements des individus à travers l’espace et leurs usages de l’espace. Ces courants étudient les façons de représenter l’espace en fonction des occupations, activités, usages et aménagements qui donnent sens à l’espace et ses différentes formes.

Compte rendu - Journée d’étude « Aménager la proximité »

15 novembre 2024

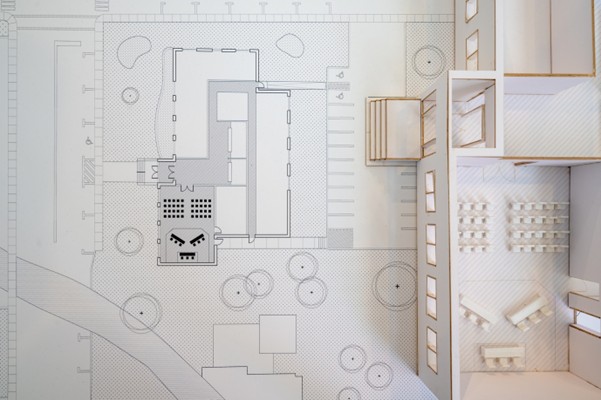

Le 21 mai 2024 a eu lieu à l’École de design de l’UQAM une journée d’étude sur les formes architecturales de l’interaction entre municipalités et citoyen·ne·s. La journée était organisée autour de quatre tables rondes réunissant vingt-trois chercheuses, chercheurs et professionnel·le·s des domaines du design, de l’architecture, de l’urbanisme et des sciences politiques et sociales. Un public tout aussi nombreux et diversifié que les participant·e·s a assisté aux échanges de la journée, tenue dans une des salles d’atelier du pavillon de design.

Compte rendu - L’International Conference on Urban Affairs (ICUA)

14 novembre 2024

L’International Conference on Urban Affairs (ICUA) est un colloque annuel interdisciplinaire fondé à Boston en 1969 qui aborde divers sujets d’envergure internationale liés aux villes et aux métropoles. L’Urban Affairs Association regroupe près de 1000 chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes et professionnel·le·s du secteur public, principalement d’Amérique du Nord, mais aussi de l’international.

Compte rendu - Classe Esprit critique : Reclaiming Housing

1 novembre 2024

Classe Esprit critique organisée par Hélène Bélanger (UQAM), Martin Horak (Western University), Nick Revington (INRS), Yushu Zhu (SFU), Hélène Madénian (INRS)

Évènement qui s’est tenu les 18, 19 et 20 juin 2024, à l’INRS, Montréal

Charger davantage de contenu