Pendant longtemps, l’infrastructure du numérique est restée méconnue et peu visible. Objet d’étude marginal, il a donné lieu à quelques travaux de la part de journalistes (à l’image de l’ouvrage d’Andrew Blum, Tubes), tandis que les travaux universitaires en études urbaines ont abordé cette question en plaçant la focale sur l’extension des réseaux de télécommunication, et laissant largement de côté l’enjeu des centres de données (CDD). Ces installations, qui constituent une composante majeure de l’infrastructure numérique, sont pourtant devenues un objet de discussion publique important depuis quelques années. Un double phénomène explique cette visibilité accrue des CDD dans le débat public : la prise de conscience qu’ils ont une empreinte environnementale considérable d’une part, et l’augmentation rapide de leur nombre et de leur taille d’autre part.

Saisir l’ampleur du phénomène, évaluer la taille du problème

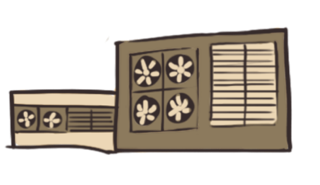

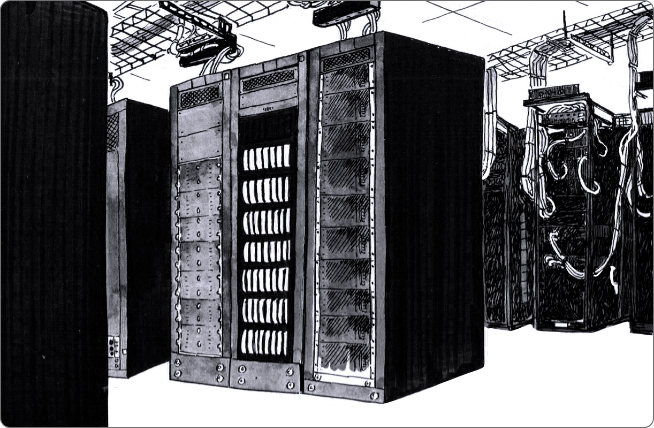

La pression des CDD sur la consommation en ressources est désormais bien établie : électricité qui sert au fonctionnement des serveurs et à leur refroidissement, eau qui peut être pompée dans des tours de refroidissement, ressources minérales et énergie qui sont nécessaires à la fabrication des composants électroniques qui peuplent les racks des serveurs. Évaluer de manière précise les impacts des CDD sur l’environnement est cependant difficile, en premier lieu parce que le nombre de CDD est en expansion rapide – tellement rapide qu’en 2022, Mél Hogan écrivait que 90% des CDD avaient été érigés au cours des deux dernières années écoulées. Ainsi, les données dont nous disposons sont rendues obsolètes dès leur publication.

Le défi est d’autant plus grand que le manque de données n’est pas la simple résultante d’une évolution rapide et d’une absence de centralisation de l’information. Celle-ci est bien souvent organisée de manière intentionnelle par des opérateurs de CDD qui ne souhaitent pas que leurs consommations d’eau et d’électricité soient rendues publiques, et qui ont recours pour cela à une panoplie de méthodes éprouvées par les industries extractives « traditionnelles » pour retarder ou annuler les demandes d’information (ex : accords de confidentialité passés avec les opérateurs et les administrations locales ; voir à ce sujet une présentation de Jenna Ruddock).

Il est néanmoins possible de présenter quelques chiffres qui permettent de saisir l’ampleur du problème :

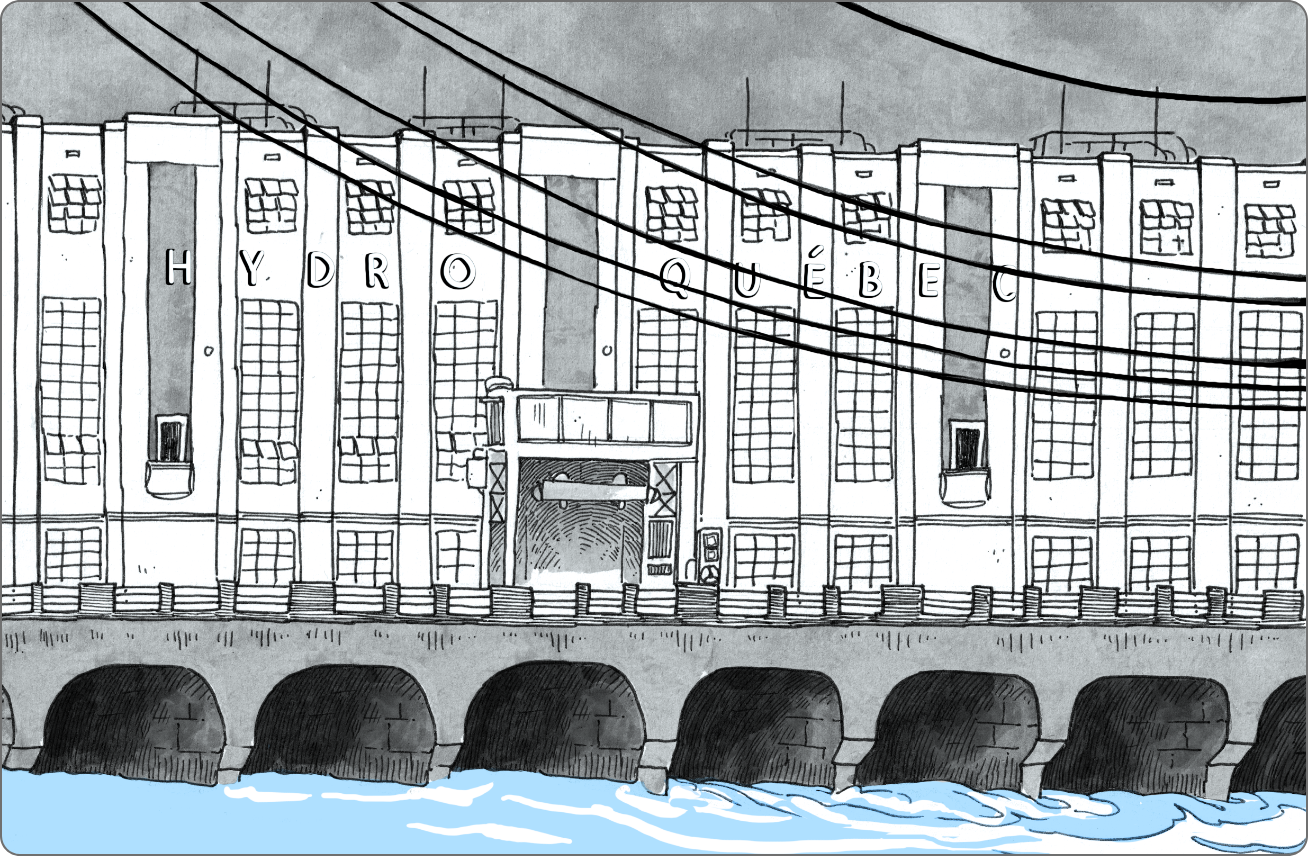

– L’Agence internationale de l’énergie évalue à 460 TWh la consommation d’électricité par les CDD en 2022, soit 2% de la consommation d’électricité mondiale (à titre de comparaison, la production annuelle d’Hydro-Québec est actuellement de 200 TWh). Plus inquiétant, elle estime que, d’ici 2026, la consommation mondiale des CDD atteindra entre 650 TWh et 1 050 TWh.

– Pour l’année 2023, on estime que le minage de cryptomonnaies a consommé plus de 120 TWh à l’échelle mondiale.

– Fin 2024, on calculait que les CDD qui permettent de faire tourner les modèles d’IA (intelligence artificielle) générative produisaient autant de gaz à effet de serre (GES) que le secteur de l’aviation civile.

Cette tendance est exacerbée par l’essor et la diffusion spectaculaires des grands modèles de langage (large language models, LLM) dont l’entraînement nécessite une puissance de calcul colossale. C’est dans ce contexte que les CDD ont fait l’objet ces derniers mois d’annonces toujours plus spectaculaires, depuis le projet Stargate à 500 milliards d’USD porté par D. Trump jusqu’à l’annonce par Microsoft de la réouverture de la centrale nucléaire de Three Mile Island pour satisfaire ses besoins énergétiques toujours plus grands. La même entreprise a d’ailleurs été très transparente – une fois n’est pas coutume – sur le fait que le développement de l’IA générative est la raison de son renoncement aux objectifs de réduction de ses émissions de GES qu’elle s’était fixée quelques années plus tôt. Et l’un des vice-présidents de Microsoft, Brad Smith, de préciser : « In 2020, we unveiled what we called our carbon moonshot. That was before the explosion in AI. […] So in many ways the moon is five times as far away as it was in 2020, if you just think of our own forecast for the expansion of AI and its electrical needs ». Et tant pis pour les changements climatiques.

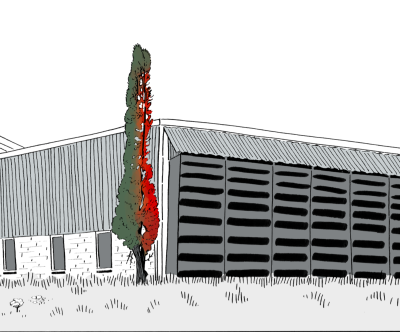

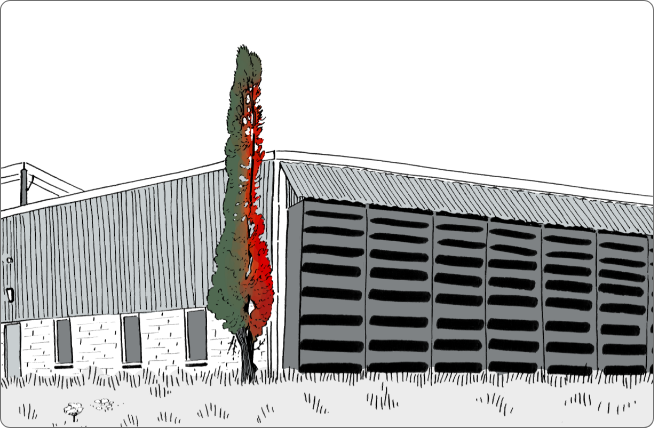

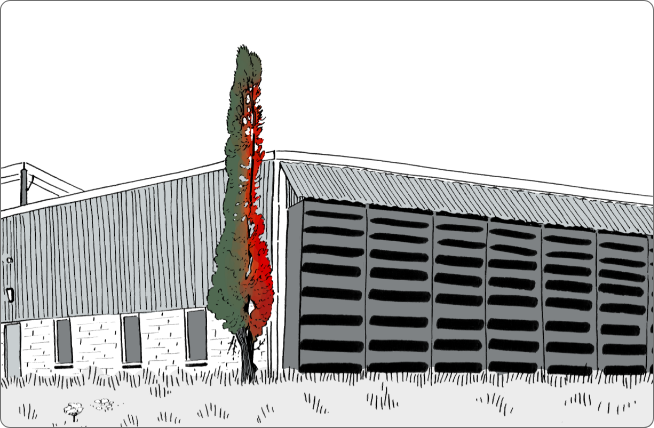

La chaleur évacuée par un CDD à Sherbrooke brûle la partie exposée d’un arbre planté à proximité.

Pourquoi étudier les CDD en mobilisant les sciences sociales, et pourquoi au Québec ?

Les conséquences environnementales de la multiplication des CDD et de l’augmentation vertigineuse de leur taille commencent à être documentées. Cependant, plus rares sont les travaux qui ont exploré la manière dont les CDD s’arriment aux territoires qui les accueillent : quels sont les facteurs qui déterminent leur localisation exacte, comment les ressources (eau, électricité) sont partagées avec les activités voisines, comment les communautés riveraines accueillent ces installations, ou encore quelles sont les politiques locales mises en œuvre pour encadrer ce secteur d’activité. À notre connaissance, si ces questions ont émergé dans un agenda de recherche sur les infrastructures numériques dans les sciences sociales, elles n’ont pas encore été posées dans le contexte du Québec.

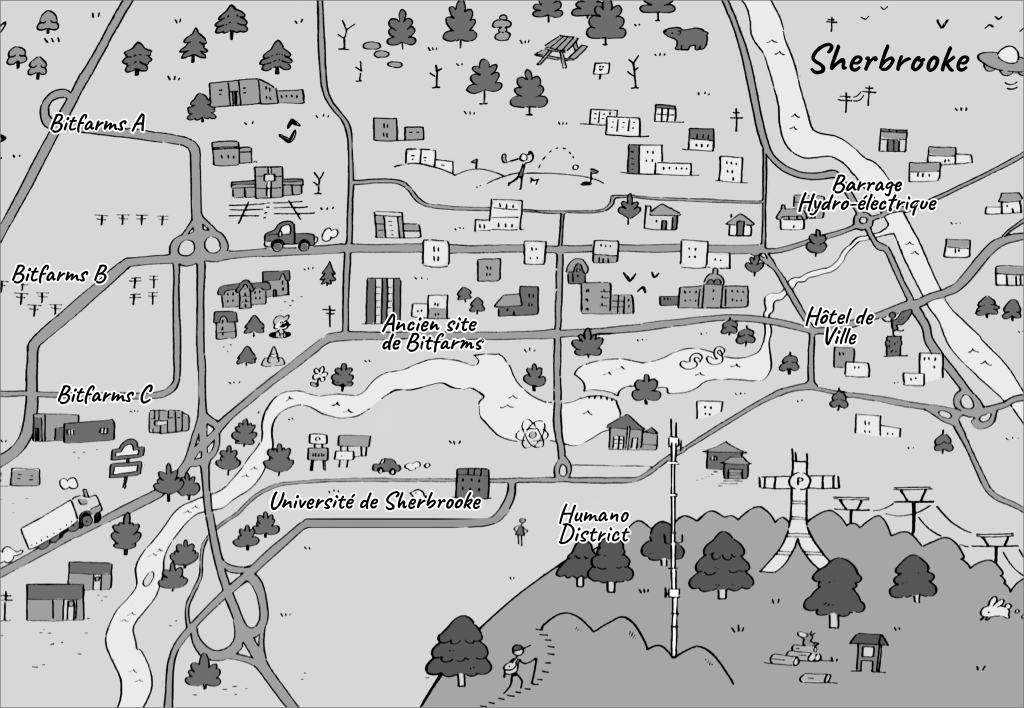

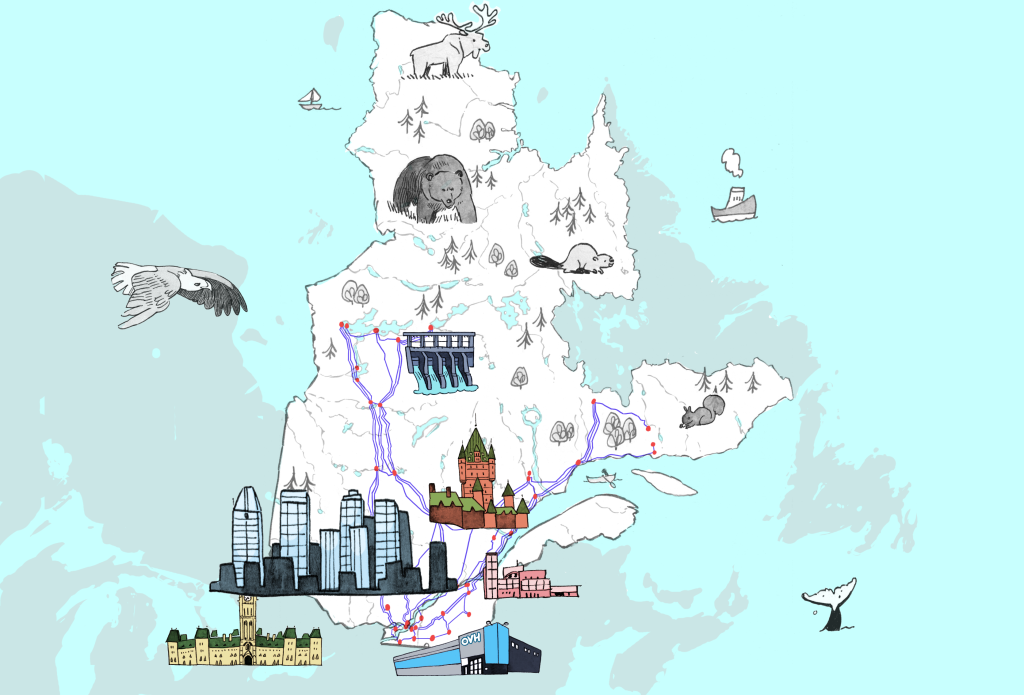

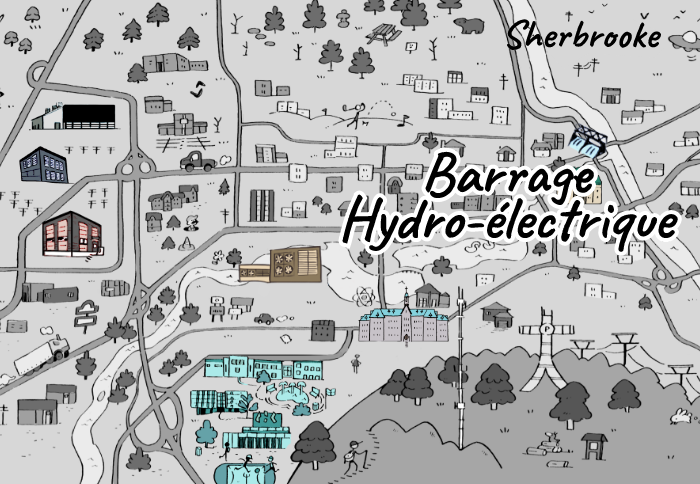

Pourtant, l’accès à une hydroélectricité peu chère fait de la province une destination prisée pour les CDD – l’opérateur électrique, Hydro-Québec, a d’ailleurs un temps facilité l’arrivée de cette industrie, comme on le verra dans la première carte interactive. Le site Internet datacentermap.com recense 52 CDD au Québec, pour un appel de puissance total de 725 MW (équivalent à la pointe de consommation pour une ville comme Laval). Or ces données sont incomplètes, comme l’illustre le fait que les CDD que nous avons étudiés à Sherbrooke et qui figurent dans la seconde carte interactive n’étaient pas répertoriés initialement : ils n’ont été rajoutés qu’après que nous ayons fait remonter l’information au gestionnaire du site Internet.

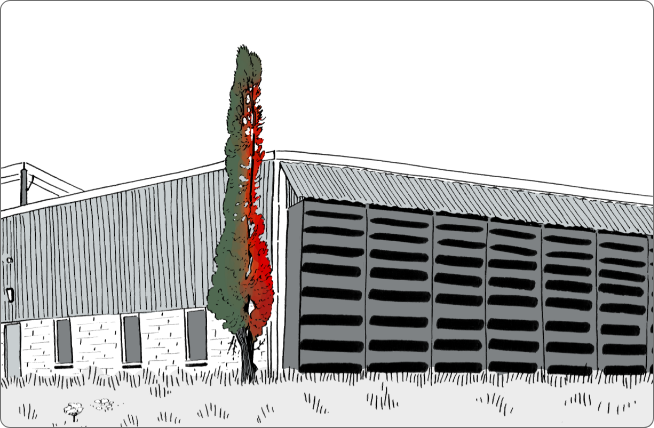

Pourquoi présenter nos résultats de recherche sous la forme d’une carte interactive ?

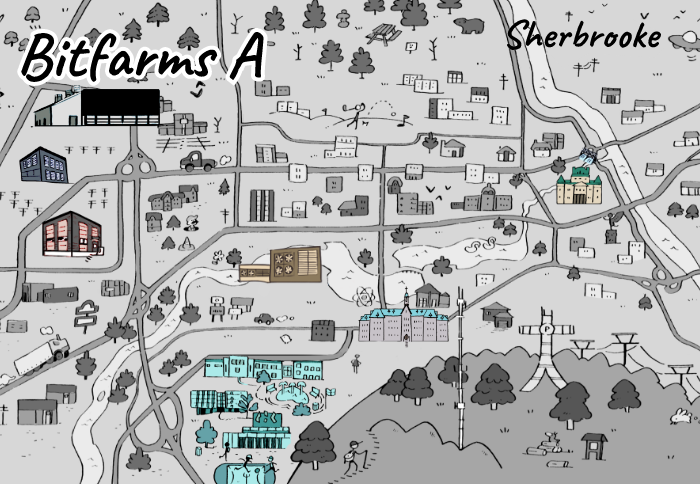

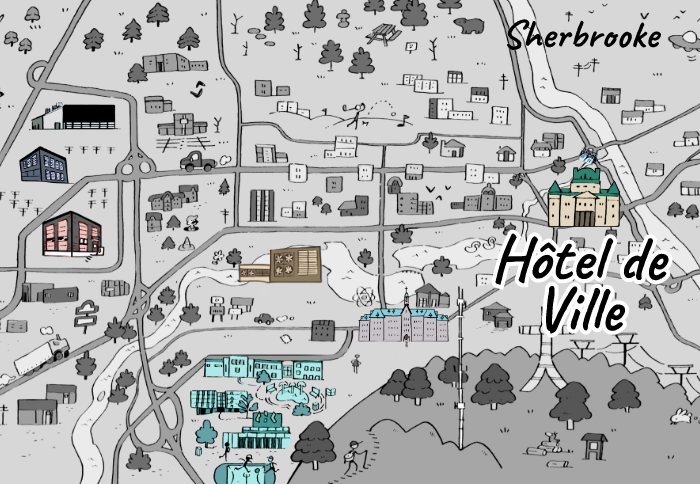

Si l’utilisation du numérique s’est largement généralisée au cours des dernières décennies, la répartition spatiale des infrastructures numériques n’est pas homogène dans le monde ou à l’échelle d’un pays. Pour ce qui est des CDD, on observe de fortes concentrations dans certains espaces stratégiques. Ces espaces peuvent offrir un accès privilégié à de l’électricité peu couteuse ou à de l’eau, disposer de foncier disponible et bien connecté à l’infrastructure électrique, être à proximité d’autres infrastructures numériques (ce qui permet de réduire les temps de latence, c’est-à-dire de faire communiquer deux installations plus rapidement), ou encore de permettre de profiter d’incitatifs fiscaux. De même, les logiques d’implantation dépendent des types de CDD : une installation construite pour miner des cryptomonnaies n’a pas les mêmes besoins que l’infrastructure de stockage des données d’une grande entreprise, ou encore que le centre de calcul d’une université – la carte de Sherbrooke illustrera bien ces enjeux. Spatialiser les résultats de notre recherche était ainsi un moyen d’analyser ces enjeux, tout en permettant de saisir les enjeux d’intégration des CDD avec les territoires qu’ils investissent. Autrement dit, nous voulions poser la question « Qu’est-ce que ça fait à la ville, l’arrivée d’un CDD ? » et la cartographie nous permettait d’explorer des pistes de réponse.

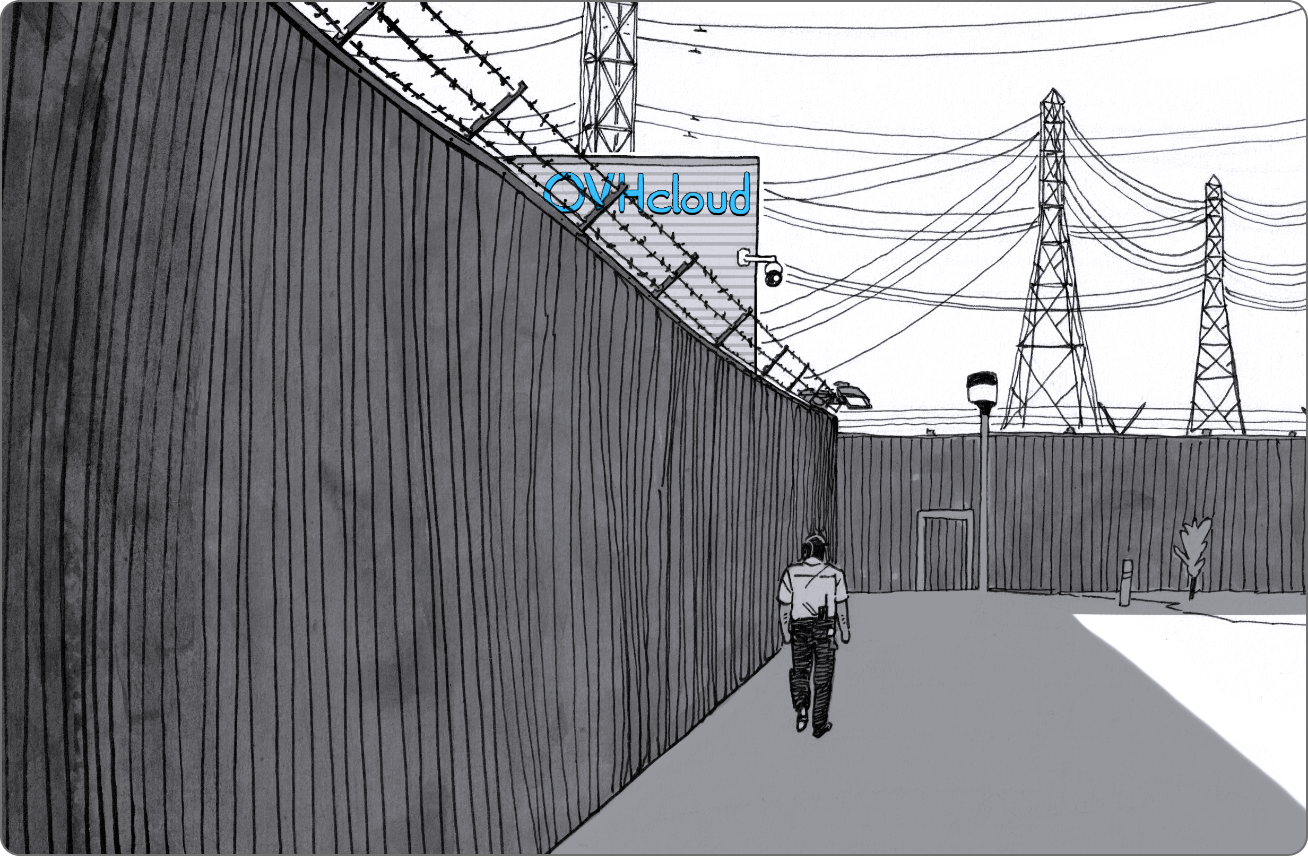

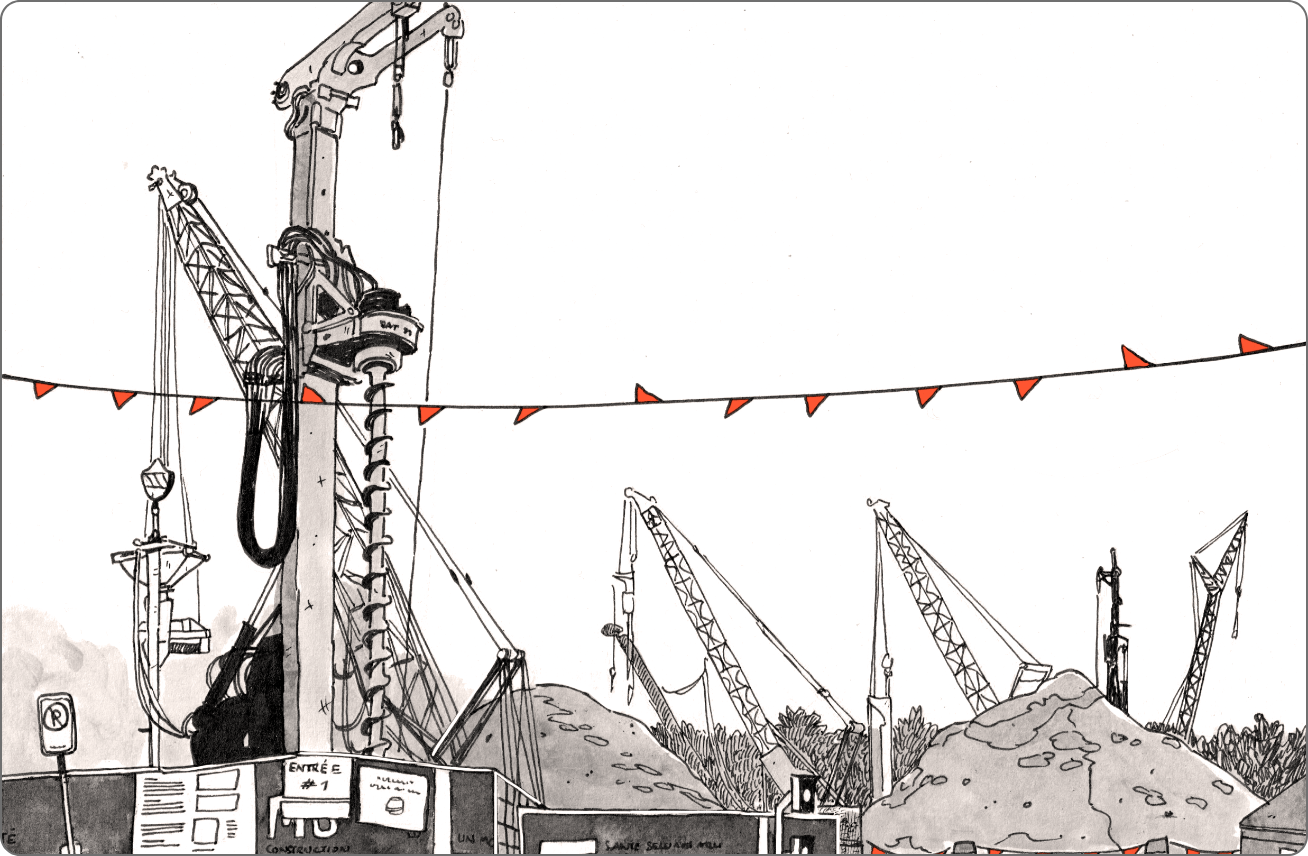

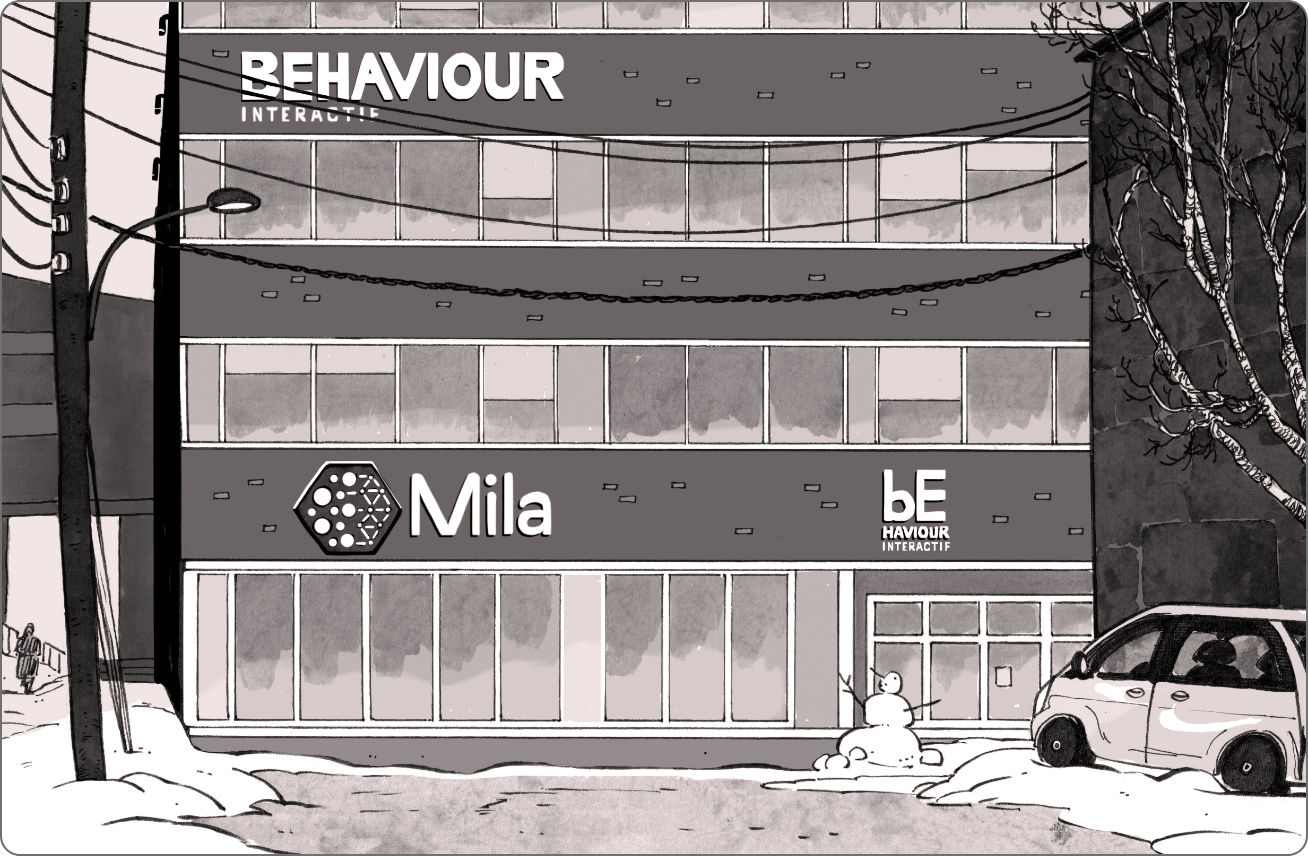

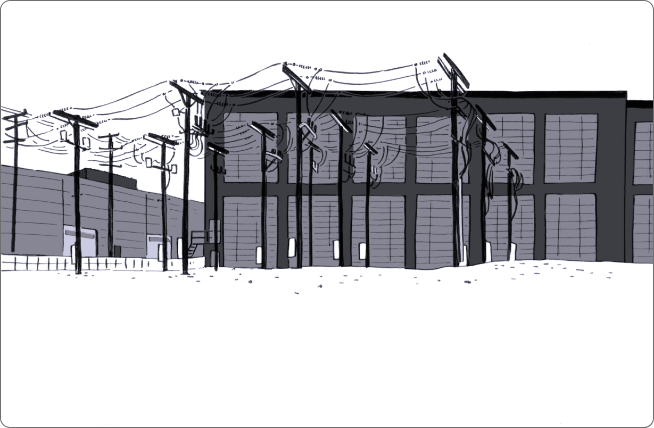

De plus, nous voulions que cette carte soit interactive pour que les CDD ne demeurent pas de simples points sur une carte : il fallait permettre aux lecteur·ices de voir clairement ces installations souvent invisibilisées. L’utilisation du dessin devait permettre de montrer ces installations, de présenter le cadre urbain dans lequel elles sont implantées, et de traduire le ressenti qui a été le nôtre lorsque nous avons effectué des visites de terrain. Les dessins ont été réalisés le plus souvent à partir de photographies de terrain, ou parfois à partir d’images trouvées sur Internet. Précisons qu’ils sont le produit d’un travail humain et non d’un LLM, de même que les textes qui accompagnent les dessins. Ces capsules de texte explicatif se nourrissent d’une revue de littérature sur les CDD que nous avons publiée dans Netcom, ainsi que de plusieurs observations réalisées sur site, et d’une dizaine d’entretiens semi-directifs avec des acteurs impliqués dans le secteur des CDD (agent·e·s d’administrations municipales ou d’opérateurs électriques, personnes travaillant dans l’immobilier ou dans le développement régional, opérateur·ice de CDD).

Le résultat prend la forme de deux cartes : une première représente le Québec et a pour objectif de présenter le contexte du développement des CDD dans la province, tandis qu’une seconde place la focale sur la ville de Sherbrooke pour montrer deux cas d’implantation d’opérateurs de CDD et souligner la manière dont les enjeux varient en fonction du type d’installation, de sa taille et de sa fonction. Nous espérons que ces deux cartes vous permettront de mieux comprendre les enjeux propres au déploiement des CDD, et qu’elles serviront, modestement, à alimenter le débat public sur la question.

Aller à la carte Sherbrooke

Aller à la carte Province du Québec

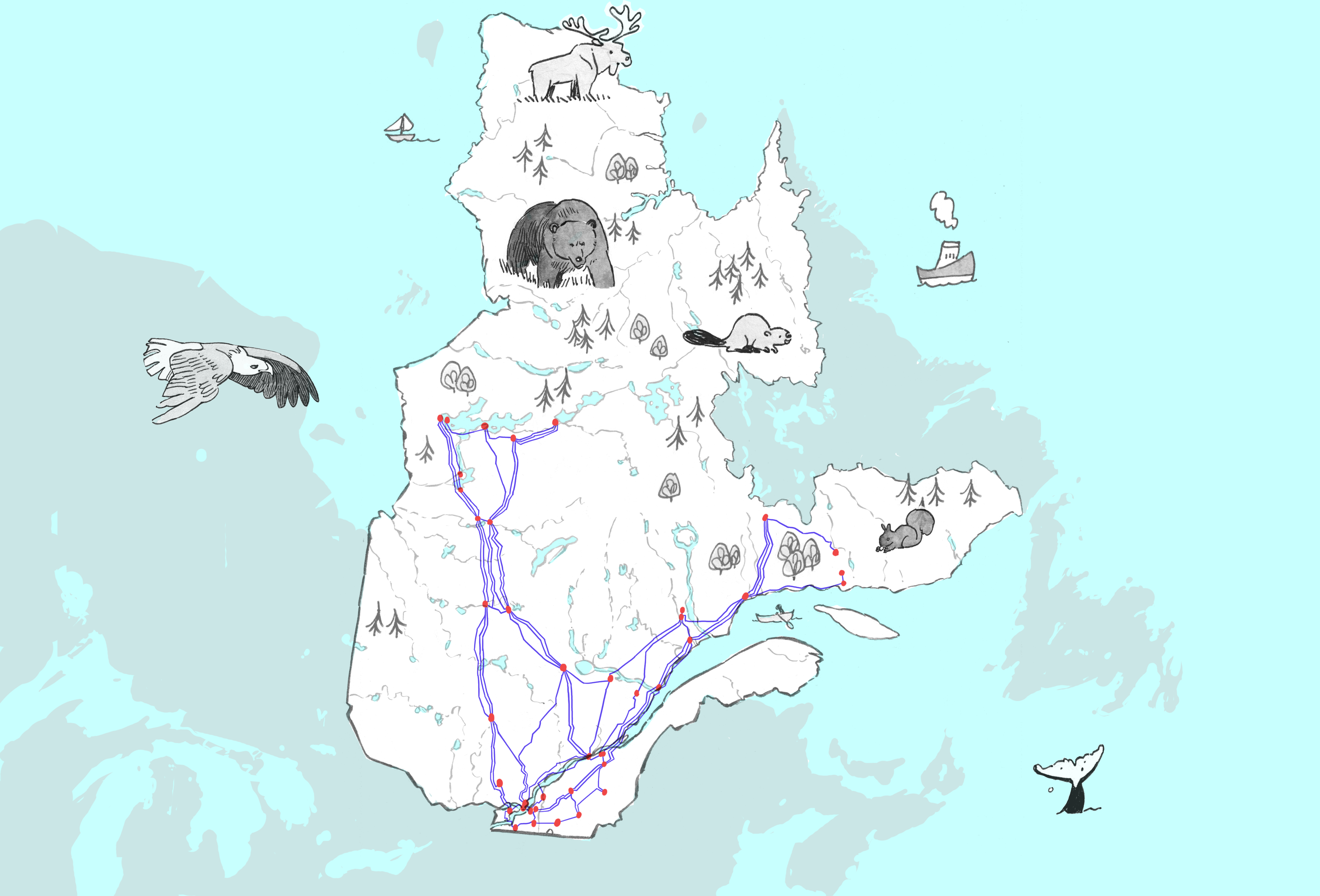

De l’électricité « verte » et peu chère

En 2022, 95% de la production d’électricité québécoise provenait de l’hydroélectricité. Le développement rapide des centres de données au Québec est alimenté par cet accès à une source d’énergie largement décarbonée, perçue comme abondante, et relativement peu onéreuse. Si les dernières années ont vu l’excédent de production d’électricité se réduire de manière importante, la province reste un territoire accueillant pour les infrastructures du numérique.

De fait, l’histoire du Québec est indissociable de celle de l’hydroélectricité et de la société d’État Hydro-Québec. Cette dernière est devenue un élément important de l’identité québécoise, en incarnant la souveraineté économique de la province par le contrôle des ressources naturelles. Sa naissance fait suite à l’expropriation des actifs d’entreprises privées décriées comme symbolisant la domination économique anglaise – la Montreal Light, Heat and Power étant la première dans la ligne de mire du gouvernement d’Adélard Godbout (1939-1944). L’entreprise d’État constitue par la suite un élément clé du projet de développement régional, qui s’appuie sur la construction de nouvelles centrales et l’extension du réseau électrique dans les régions rurales du Québec sous les gouvernements successifs de Maurice Duplessis (1944-1959). Enfin, les années 1960 et la Révolution tranquille resserrent encore les liens entre Hydro-Québec et le projet de « modernisation » et de nationalisme économique déployé à l’échelle de la province. Le slogan « Maîtres chez nous » est brandi pour promouvoir la seconde étape de la nationalisation de l’électricité, qui fera passer la société d’État de joueur régional à acteur pleinement provincial.

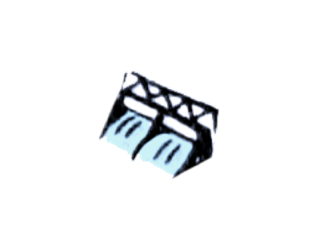

L’histoire de l’électricité au Québec s’inscrit donc dans celle du projet politique québécois, de même que dans l’histoire coloniale de la province. La construction d’immenses barrages hydroélectriques, comme dans le cadre du projet de la Baie-James dans les années 1970, a ainsi entraîné le déplacement de communautés autochtones et des perturbations majeures dans leurs modes de vie. L’installation de centres de données facilitée par l’accès relativement facile à une électricité « verte » est tributaire de cette histoire coloniale et des impacts environnementaux, sociaux et culturels qu’a eu la construction des barrages hydroélectriques.

L’installation d’OVH à Beauharnois

À quoi ressemble un CDD ? Prenons l’exemple de celui qu’a construit l’entreprise française d’hébergement web et de services infonuagiques OVH. En 2012, lorsque sa construction est lancée, il est présenté comme l’un des plus grands au monde, fort de ses 360 000 serveurs projetés, pour un investissement de 127 millions de dollars.

La localisation de l’installation n’est pas anodine : elle se situe à côté du barrage de Beauharnois, qui permet de rassasier ses appétits électriques, et dispose d’un accès à l’eau pour le refroidissement de ses serveurs. L’entreprise occupe le terrain d’une ancienne aluminerie, et profite donc des infrastructures qui permettaient à cette industrie elle aussi très consommatrice en électricité de se connecter au réseau.

Son aspect est également représentatif de ce type d’infrastructure du numérique. Clôture haute surmontée de fils barbelés, multiples caméras de surveillance, poste d’agent de sécurité qui filtre les entrées : la sécurité est une préoccupation majeure dans cette industrie – sécurité d’approvisionnement qui doit permettre la continuité des activités en tout temps, mais également sécurité physique des serveurs.

L’accueil des CDD, entre politiques énergétique et numérique

La production d’hydroélectricité a été historiquement excédentaire par rapport aux besoins de la province, mais des besoins nouveaux – augmentation de la consommation liée au développement des véhicules électriques par exemple – remettent en question cette situation de relative abondance (voir l’État de l’énergie au Québec produit par HEC). Cette évolution se traduit par une inflexion de la politique d’accueil des CDD au Québec. En 2017, l’entreprise d’État Hydro-Québec commande un rapport au cabinet de consultance KPMG pour explorer les retombées économiques liées aux CDD. Le rapport est dithyrambique sur les bénéfices liés à l’implantation de ces installations : il évalue que chaque MW vendu entraînera la création de 3,5 emplois directs, et projette la création d’une valeur ajoutée de 1,7 milliards de dollars pour le Québec si la province suit le scénario « 1 000 MW [pour l’alimentation des CDD] d’ici 2025 » qu’il a élaboré.

Quelques années plus tard, alors que la perspective d’une pénurie d’électricité s’installe dans le débat public, l’engouement pour les CDD s’étiole. Les politiques de développement du secteur numérique l’emportent cependant parfois sur les politiques énergétiques. En témoigne la construction par Microsoft de quatre CDD autour de Québec, à L’Ancienne-Lorette, Donnacona, Saint-Augustin-de-Desmaures et Lévis, représentant un investissement total de 685 millions de dollars. Les objectifs, « augmenter la capacité infonuagique du Québec » et construire les infrastructures nécessaires au développement de l’intelligence artificielle (IA) et à la cybersécurité, ont convaincu le gouvernement d’attribuer de la puissance disponible à l’entreprise états-unienne. Pour le gouvernement, il y a des « bons » et des « mauvais » CDD, comme le résumait le ministre d’alors, Pierre Fitzgibbon, en 2023 : « La crypto, on a dit non. Les centres de données, si c’est pour apporter quelque chose aux entreprises québécoises, qui vont permettre aux compagnies d’avoir des produits, on va être ouverts à ça. »

La face moins visible d’une « histoire montréalaise » du numérique et de l’IA

La construction de CDD dans la province est relativement récente – ce qui n’est pas une exception, si l’on se rappelle que Mél Hogan écrivait en 2022 que 90% des CDD avaient été érigés durant les deux dernières années. Elle s’inscrit cependant dans une histoire plus longue de l’économie numérique au Québec, dont un chapitre s’est ouvert au cours des années 2010 alors que Montréal a tenté de s’imposer comme une « plaque tournante de l’IA » autour de plusieurs chercheuses et chercheurs, dont la figure charismatique de Yoshua Bengio, souvent présenté comme l’un des « pères fondateurs » de la recherche sur les réseaux de neurones profonds (deep learning). Ces ambitions se sont matérialisées par la construction d’une Cité de l’IA dans le quartier postindustriel montréalais de Mile-Ex, qui abrite l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA), l’Institut de valorisation de données (IVADO), et a accueilli l’entreprise Element AI, étoile montante de la Tech québécoise avant sa chute et son rachat par une entreprise états-unienne en 2020.

Compte-tenu de cette volonté d’exister sur la scène internationale, de trouver des relais de croissance économique dans des territoires souvent désindustrialisés, voire de faire émerger la région de Montréal comme une énième « Silicon Valley du Nord », y a-t-il des velléités de faciliter l’installation de CDD ? Les exemples passés invitent en tout cas à la prudence. Autour de Montréal, la ville de Vaudreuil-Dorion avait cherché à se positionner dans l’économie numérique en accueillant en 2016, en grande pompe, un CDD qui promettait des emplois nombreux et des futurs industriels glorieux. C’était sans compter que de telles installations répondent à des logiques financières spéculatives, à des stratégies d’entreprise mouvantes et à des évolutions technologiques incessantes qui rendent leur durée de vie incertaine. Peu après sa fermeture en 2017, le site a été laissé à l’abandon, douchant ainsi les espoirs entretenus par l’administration municipale qui avait facilité son accueil.

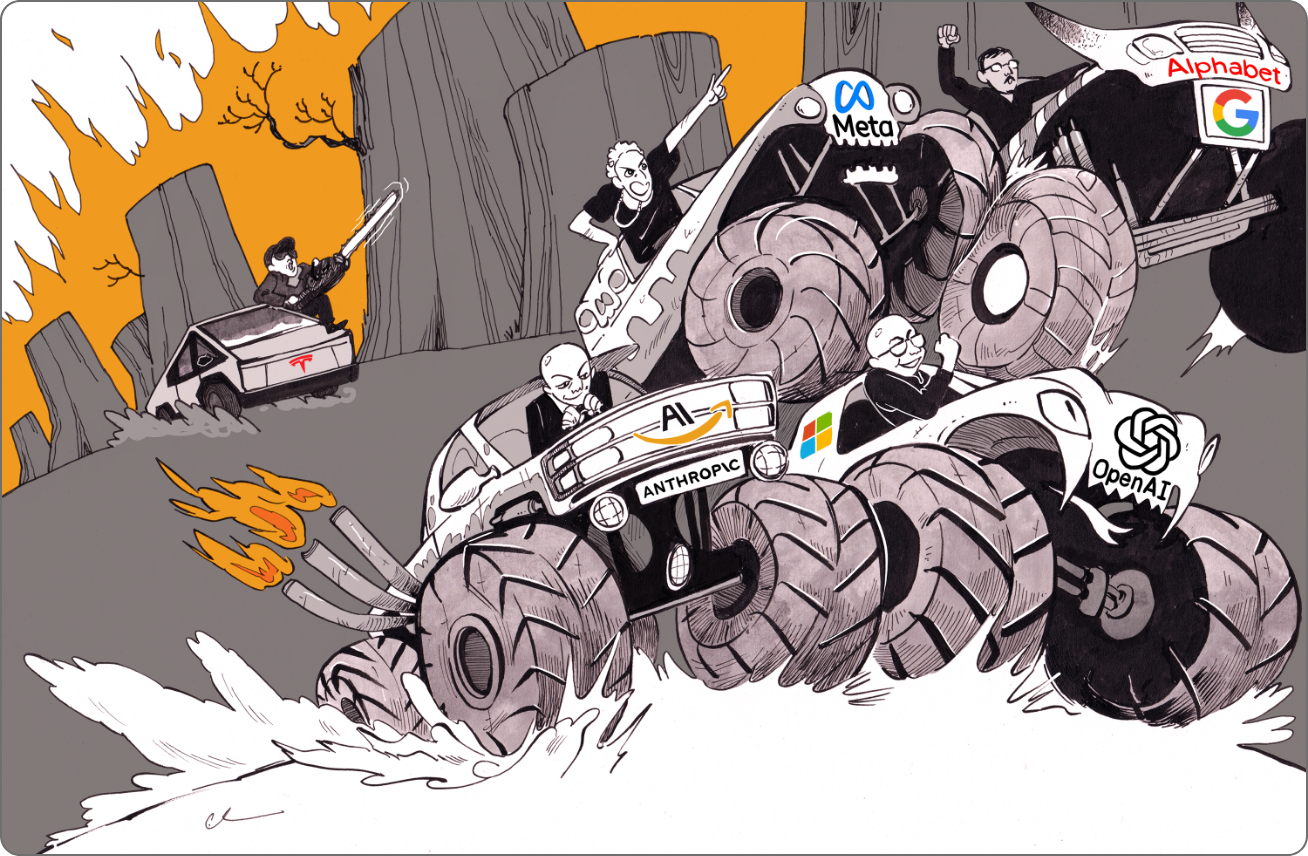

Grands modèles de langage : la chevauchée fantastique des « tech bros »

En 2024, le gouvernement de J. Trudeau annonçait 2,4 milliards (CAD) d’investissements à destination de l’IA, et plus particulièrement des infrastructures numériques. À l’heure où nous écrivons ces lignes, au début de l’année 2025, l’engouement politique pour les grands modèles de langage (LLM) s’emballe. L’administration de D. Trump a annoncé 500 milliards (USD) d’investissements dans les infrastructures de l’IA dans le cadre du projet Stargate, tandis qu’E. Macron a tenté d’exister dans cette course folle avec l’annonce de 109 milliards (€) d’investissements privés qui doivent aboutir à la construction de CDD toujours plus importants, et toujours plus consommateurs, et que K. Starmer a tenté d’amadouer les géants de la tech au moyen d’un plan d’investissements de 14 milliards (GBP) et d’une poignée de « zones de croissance de l’IA » censées « turbocharger » le développement de cette technologie.

Les acteurs de la Silicon Valley – Microsoft à travers les financements massifs accordés à OpenAI (ChatGPT), Meta (Llama), Alphabet (Gemini) ou encore Amazon à travers Anthropic (Claude) et xAI (Grok) – semblent avoir décidé que l’avenir passera nécessairement par l’IA générative, et les dirigeant·e·s politiques ne sont pas enclins à remettre le diagnostic en question. Qu’importent les conséquences socio-environnementales de la prolifération de CDD à l’appétit insatiable : eau et électricité, mais aussi composants électroniques qui reposent sur un extractivisme de grande échelle et qui deviennent bien vite des déchets électroniques dont la gestion représente un défi majeur. Qu’importe également l’absence de débat démocratique sur l’utilité sociale de telles technologies, pesée au regard de leurs coûts socio-environnementaux.

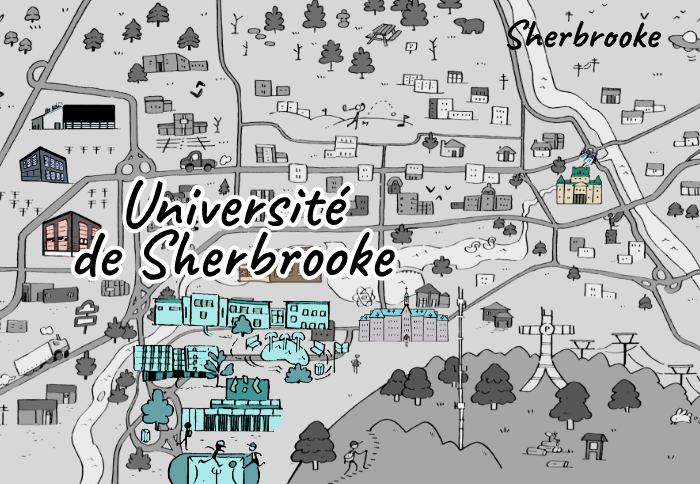

Sherbrooke : quand les CDD arrivent en ville

Cette première carte interactive avait pour fonction de proposer un panorama des enjeux que pose la multiplication des CDD au Québec. Notre objectif est cependant d’analyser plus finement la relation qui se tisse entre ces installations d’une part, et les villes qui les accueillent d’autre part. À cette fin, nous avons mené en 2023-2024 un travail d’enquête à Sherbrooke, dont les résultats sont restitués à travers une seconde carte « Sherbrooke »

Hydro-Sherbrooke

À la confluence des rivières Magog et Saint-François, la ville de Sherbrooke a été un lieu de prédilection pour la construction de centrales hydroélectriques. C’est en 1888 que la société Sherbrooke Gas & Water Company y installe la première centrale, qui est ensuite rendue publique par la municipalité en 1908.

Sherbrooke devient l’une des rares municipalités québécoises à être desservie en électricité au début du XXe siècle, ce qui contribue à son essor économique et industriel, notamment en alimentant ses usines de textile.

En 1963, le gouvernement québécois nationalise l’électricité sous l’égide d’Hydro-Québec. Étant donné que les compagnies privées sont les seules à être touchées par cette nationalisation, les municipalités qui disposaient de leur propre réseau électrique continuent à le gérer. Elles sont au nombre de dix aujourd’hui.

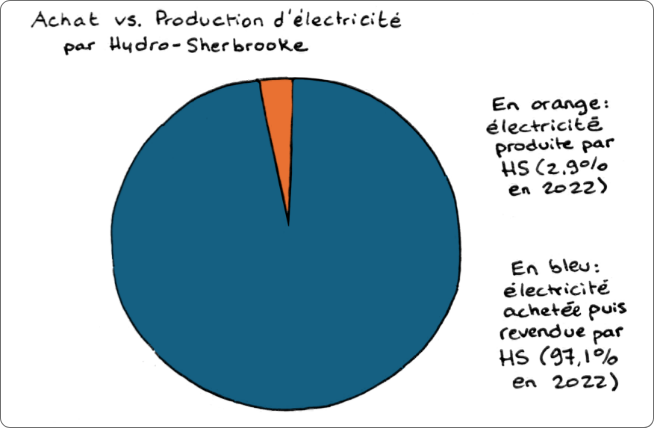

De nos jours, plusieurs municipalités comme celles de Coaticook et Shawinigan ont encore un réseau d’électricité municipal mais c’est Sherbrooke qui a le plus important au Québec. Hydro-Sherbrooke produit moins de 5% de ses ventes d’électricité et pour le reste, son tarif d’achat est fixé par Hydro-Québec via la Régie de l’Énergie.

La cryptomonnaie

La cryptomonnaie est une forme d’actif numérique décentralisé qui utilise la cryptographie pour sécuriser ses transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Contrairement au fonctionnement d’une monnaie fiduciaire traditionnelle, la cryptographie permet d’anonymiser et de suivre les transactions par des algorithmes complexes.

La création de la première cryptomonnaie (Bitcoin) en 2009 a suscité de nombreux débats. Une première critique porte sur son coût énergétique, puisque chaque nouveau bitcoin est généré à partir de calculs, de plus en plus complexes, qui mobilisent des ressources immenses pour être résolus. Une seconde critique porte sur le statut de la cryptomonnaie qui, loin des discours sur la nécessité de s’affranchir des banques, apparaît aujourd’hui comme un actif extrêmement volatil qui fait l’objet des spéculations les plus débridées sans pour autant remplir les fonctions d’une monnaie fiduciaire.

Quoique la cryptomonnaie possède certaines caractéristiques d’une véritable monnaie, elle peine à être reconnue et acceptée globalement. Aujourd’hui, les cryptomonnaies les plus utilisées incluent le Bitcoin, Ethereum et Litecoin.

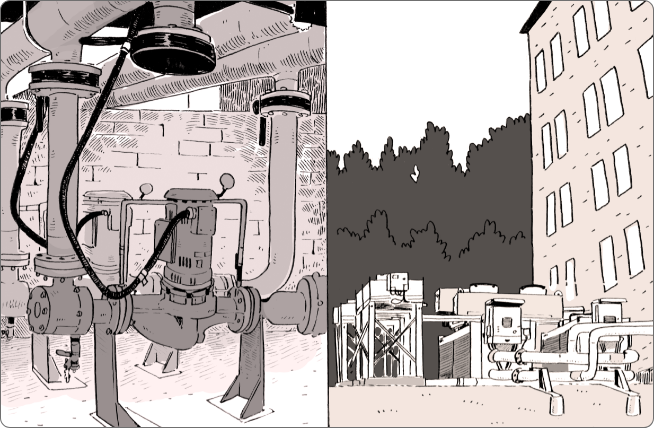

Bitfarms

Fondée en 2017, Bitfarms est une compagnie canadienne de minage de cryptomonnaie (voir « La cryptomonnaie ») qui se concentre exclusivement sur le Bitcoin. Il s’agit de l’une des dix entreprises de minage de Bitcoin les plus importantes au monde, dont la capitalisation boursière a parfois dépassé 1,5 milliards de dollars. En date de 2024, les 12 fermes de minage opérationnelles de Bitfarms ont permis de sécuriser 2% du réseau de Bitcoin et totalisent 310 MW de consommation énergétique à l’heure.

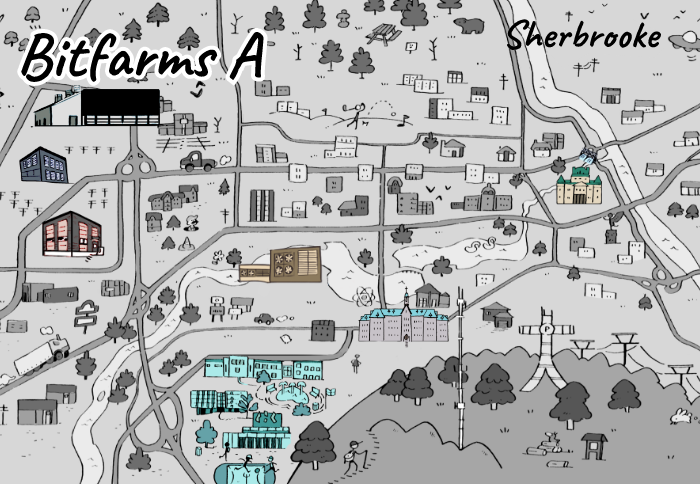

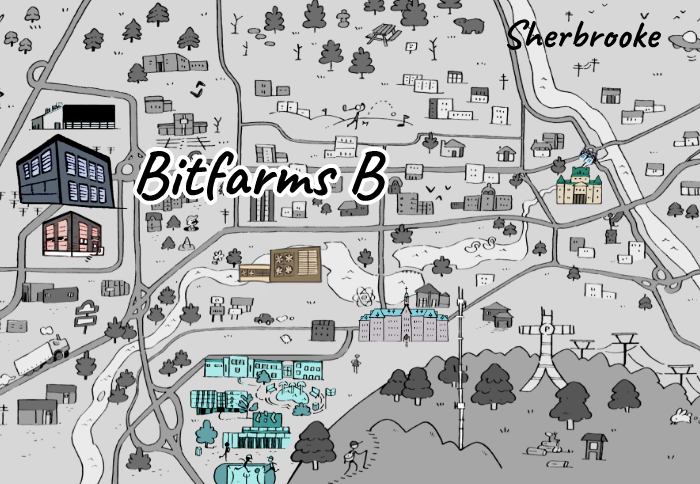

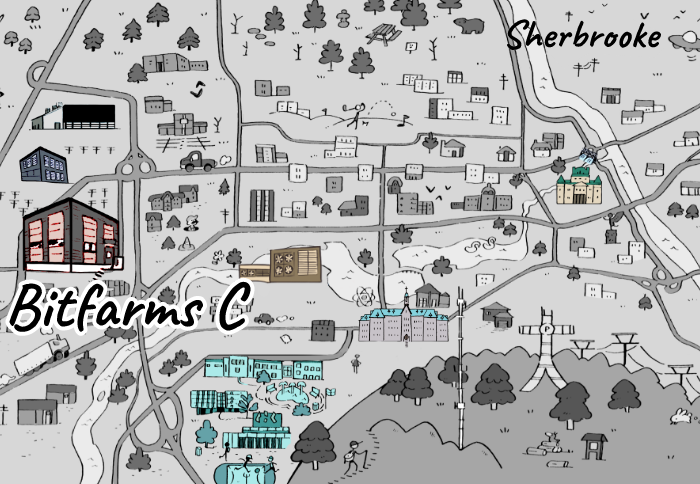

Parmi ces 12 infrastructures, huit se trouvent au Québec et trois à Sherbrooke ; les sites de Leger, Bunker et Garlock (anciennement La Pointe). Suite à son implantation en 2019, le CDD de La Pointe s’est fait relocaliser en 2021 après de nombreuses plaintes émises par les riverain·e·s, qui dénonçaient le bruit excessif causé par le système de ventilation du centre.

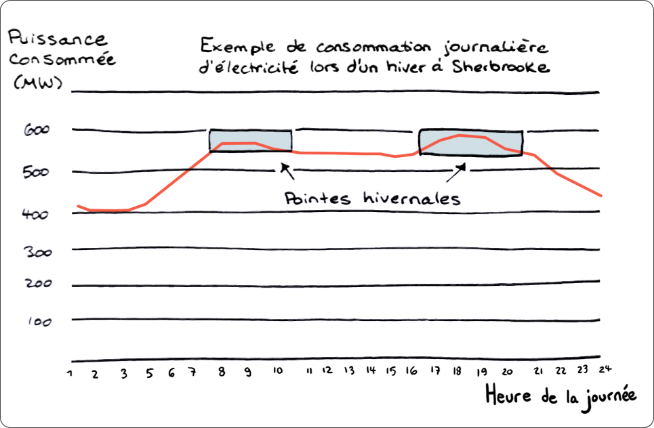

Le contrat énergétique

Depuis son installation à Sherbrooke en 2018, Bitfarms est devenu le client le plus important d’Hydro-Sherbrooke, l’opérateur qui fournit la municipalité en électricité. Le contrat énergétique entre Hydro-Sherbrooke et Bitfarms garantit 96 MW pour les activités de l’entreprise ainsi qu’un tarif préférentiel de 3,45 cents le kWh. En contrepartie, Bitfarms doit « couper à la pointe », c’est-à-dire arrêter sa consommation durant les périodes de pic de consommation électrique. Cela représente environ 400 heures de délestage par an. En 2024, on retrouve trois centres de calculs de Bitfarms à Shebrooke, dont la consommation électrique totale équivaut à la consommation moyenne d’environ 75 000 ménages canadiens.

Contestations citoyennes

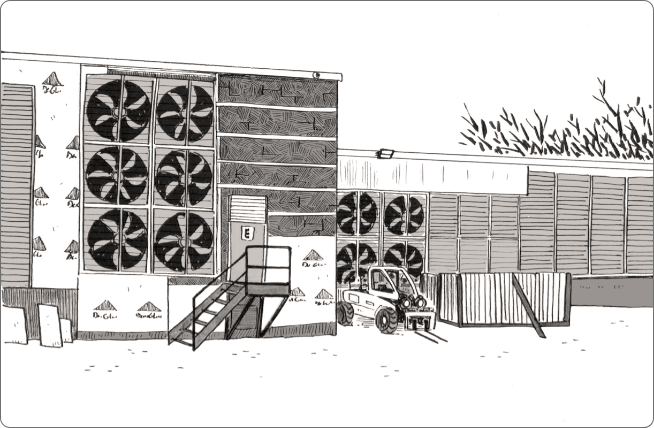

Lors de son arrivée sur le territoire sherbrookois en 2018, Bitfarms a mis en marche sa première usine de cryptomonnaie sur le site de La Pointe, face à la rivière Magog. Suite à son implantation, de nombreuses plaintes ont été émises par des riverain·e·s à la ville mais aussi au Ministère de l’environnement à cause du bruit et de la chaleur produits par l’usine.

Plusieurs mesures d’atténuation du bruit ont été tentées, comme l’installation de conteneurs devant les ventilateurs extérieurs ou des murs écrans acoustiques à l’intérieur du centre, sans succès. Selon un article de Radio-Canada, ce sont environ 500 riverain·e·s qui ont vécu des nuisances quotidiennes liées au bruit émanant de l’usine de cryptomonnaie de 2019 à 2022.

Au cours de l’été 2021, au moins deux mobilisations citoyennes ont eu lieu, durant lesquelles les citoyens revendiquaient que le problème des nuisances sonores soit sérieusement pris en compte par la classe politique sherbrookoise. Les citoyen·ne·s ont obtenu gain de cause en 2022, avec le déménagement de l’installation vers une autre zone industrielle, plus éloignée des espaces résidentiels. Le dossier a conduit l’administration municipale à développer une réflexion poussée sur l’adaptation de son règlement d’urbanisme à ce nouveau type d’industrie (voir « L’intégration des centres de données dans la planification urbaine et le zonage de la Ville de Sherbrooke »).

Nuisances sonores

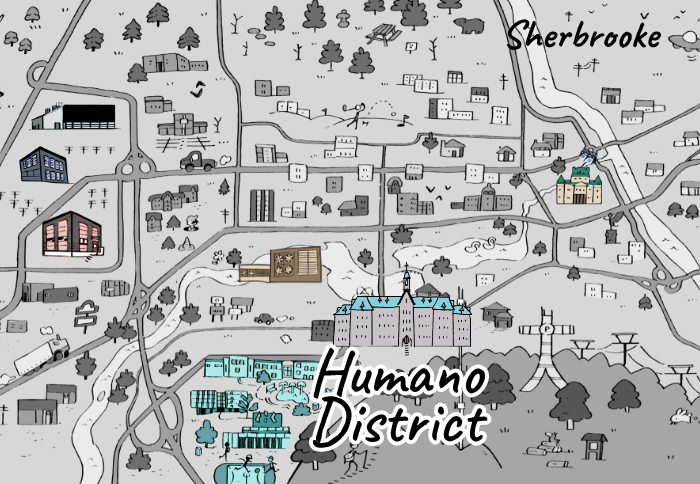

Humano District : réseau de chaleur et CDD

Humano District est un projet immobilier développé au centre de la ville de Sherbrooke, sur une colline adjacente au parc du Mont-Bellevue, qui propose plus de 600 logements locatifs ainsi qu’un petit nombre de commerces et de services (garderie, etc.). Le projet inclut la rénovation de l’ancien couvent Mont-Sainte-Famille, ainsi qu’une nouvelle extension qui sort de terre au moment de l’écriture de ces lignes.

Humano District se distingue par l’installation d’un CDD dans son sous-sol, qui permet une récupération de la chaleur des serveurs pour chauffer l’immeuble durant l’hiver. Ce CDD est la propriété d’Exaion, filiale de la compagnie d’électricité française EDF, qui travaille en partenariat avec Humano et PINQ2 (voir « L’Université et l’écosystème des sciences quantiques à Sherbrooke »). En récupérant la chaleur produite par les composants électroniques – via un circuit d’air chaud (computer room air conditioning, CRAC) ou au moyen de bacs d’immersion dans lesquels les unités de calculs sont plongées dans de l’huile – la salle des serveurs permet de chauffer une partie du complexe immobilier, et donc de réduire sa consommation énergétique.

L’Université et l’écosystème des sciences quantiques à Sherbrooke

Mises en place par le gouvernement du Québec en 2020, les Zones d’innovation sont une initiative qui mise sur le développement technologique pour augmenter la croissance et la prospérité économique dans différentes régions du Québec, en créant des écosystèmes collaboratifs. Les acteurs impliqués regroupent des entreprises privées, des organismes à but non lucratif, des municipalités et des établissements d’enseignement.

Parmi les initiatives existantes, outre DistriQ (à Sherbrooke), on retrouve par exemple la Vallée de la transition énergétique (Bécancour, Shawinigan et Trois-Rivières) et Technum à Bromont. Affilié à l’université de Sherbrooke, DistriQ est au cœur du développement quantique québécois et tente d’augmenter la synergie entre les différents acteurs de l’informatique quantique. Dans le but de devenir une plaque tournante du développement des technologies quantiques en Amérique du Nord, DistriQ attire les investissements, y compris 65,3 millions (CAD) du gouvernement du Québec.

En parallèle de DistriQ, la Plateforme d’innovation numérique et quantique (PINQ2) a vu le jour en 2021 à Sherbrooke. Cette organisation à but non lucratif est née d’un partenariat entre l’Université de Sherbrooke, le Ministère de l’économie et de l’innovation et le Ministère du développement économique régional. PINQ2 travaille principalement avec les universités québécoises mais aussi avec d’autres acteurs dans l’ensemble du Canada dans le but de développer et d’implémenter des technologies d’IA ou de calcul quantique dans des petites et moyennes entreprises. C’est dans ce contexte que naît le projet du CDD d’Exaion dans le complexe d’Humano District, à Sherbrooke. (voir « Humano District : réseau de chaleur et CDD »)

L’intégration des centres de données dans la planification urbaine et le zonage de la Ville de Sherbrooke

L’implantation de l’usine de Bitfarms en 2018 a été autorisée par la Ville de Sherbrooke malgré une activité non identifiée au zonage : l’entreprise est associée à la zone 15 qui correspond aux activités industrielles. Bitfarms acquiert trois terrains dont celui de la Pointe, situé à proximité de la rivière Magog. Les termes de l’entente d’approvisionnement entre Bitfarms et Hydro-Sherbrooke (voir « Le contrat énergétique entre Bitfarms et la ville de Sherbrooke ») permettent des rentrées d’argent considérables pour la Ville – les profits d’Hydro-Sherbrooke venant alimenter le budget municipal. En 2025, ce sont 18,4 millions de dollars qui sont générés par la vente d’électricité à Bitfarms. Cependant, si l’installation de Bitfarms a permis de sortir la Ville d’une situation financière délicate, elle n’a pas été sans inconvénients, en premier lieu pour les riverain·e·s.

Rapidement, le bruit généré par les ventilateurs qui servent à refroidir les serveurs font l’objet de plaintes et de contestations citoyennes très vives, que la municipalité prend au sérieux. Après l’échec des mesures d’atténuation mises en place par l’entreprise (murs de conteneurs, mur acoustique, inspection et révision des ventilateurs, réduction du volume d’activités), la Ville de Sherbrooke crée un nouvel « usage conditionnel » dans le zonage « Industrie » appelé : « Industrie de centres de traitement, de production, d’analyse et d’entreposage de données numériques ». Cet usage précise les nouvelles conditions d’implantation des infrastructures : « l’usage a un impact minimal quant aux nuisances, telles que les vibrations et l’émission de poussière, de fumée, d’odeurs, de lumière, de chaleur et de bruit afin de favoriser une cohabitation des usages ». Bitfarms déménage alors sur d’autres sites entre 2021 et 2022 et doit respecter ces nouvelles conditions d’implantation : des persiennes acoustiques sont installées, des évacuateurs d’air sont placés en toiture et l’installation permet la récupération de chaleur pour alimenter les espaces intérieurs de bureaux.

L’administration municipale de Sherbrooke est ainsi l’une des premières au Québec à avoir mis en place des normes qui encadrent spécifiquement l’installation des CDD.

Pour aller plus loin

Cette recherche s’appuie sur des travaux en études urbaines, en études sur les sciences et les technologies (STS) et en aménagement. Une recension de la littérature sur les centres de données a été publiée en français dans la revue Netcom : on y trouve de nombreuses références qui permettent de poursuivre la réflexion sur les CDD et sur leur insertion dans le tissu urbain.

Par ailleurs, plusieurs ressources nous semblent particulièrement pertinentes :

- Une série de quatre épisodes de l’excellente Balado Tech Won’t Save Us, intitulée « Data Vampires » ;

- Le projet « Geographies of Digital Wasting » ;

- Le collectif espagnol « Tu Nube Seca Mi Río », qui propose une veille sur les luttes contre la construction de CDD ;

- L’ouvrage Sous le feu numérique, de Fanny Lopez et Cécile Diguet ;

- Le site Internet datacentermap.com qui, à défaut d’être exhaustif, vous permettra tout de même de regarder si, d’aventure, vous ne seriez pas dans le voisinage d’un CDD.

Présentation de l’équipe

Morgan Mouton est professeur adjoint au Centre Urbanisation Culture Société de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). Ses travaux portent principalement sur les infrastructures urbaines, qu’il appréhende en mobilisant les études urbaines, les STS et la santé publique.

Julia Frotey est professeure adjointe au sein de l’unité mixte de recherche INRS-Université du Québec à Rimouski. En tant que géographe et urbaniste, elle travaille depuis 2016 sur l’action publique territoriale et la planification associée au développement des infrastructures de la transition énergétique.

Émile Pronovost est étudiant à la maîtrise en Études des Populations au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS. Son mémoire prend la forme d’une étude de cas sur un centre de minage de cryptomonnaie, qu’il approche à travers les disciplines de la géographie, de l’écologie politique et des STS.

Clover fait de la BD depuis 15 ans, notamment des webcomics! Ce medium lui permet de partager des idées, des émotions, et d’explorer de multiples vies. On peut retrouver sa dernière création ici.

Remerciements

Les cartes interactives ont été financées par le réseau VRM, et nous remercions chaleureusement son équipe de direction et de coordination. Le travail de recherche exploratoire a également été rendu possible par une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Le travail de design de Luc van Ameringen a été précieux pour donner à ces cartes interactives leur forme actuelle, et leur intégration sur le site Internet de VRM a été orchestrée par Mohammed Hamaidi, que nous remercions chaleureusement. Par ailleurs, nous tenons à remercier les participant·e·s de recherche qui nous ont accordé leur temps et qui ont partagé leur expérience. Enfin, nos réflexions ont été nourries par de nombreuses discussions avec Dillon Mahmoudi, Ryan Burns et Jonathan Roberge.